縫合校園及都市,連結當代及歷史

縫合校園及都市,連結當代及歷史

我們重視人文館所需要審慎考慮的各種議題,藉由妥善回應的設計,以找出最佳的解決方案。

校 門 意 象 及 校 園 景 觀

我們希望人文館傳承歷史意象

串連椰林大道北側的博物館群,創造一個優質良好的環境

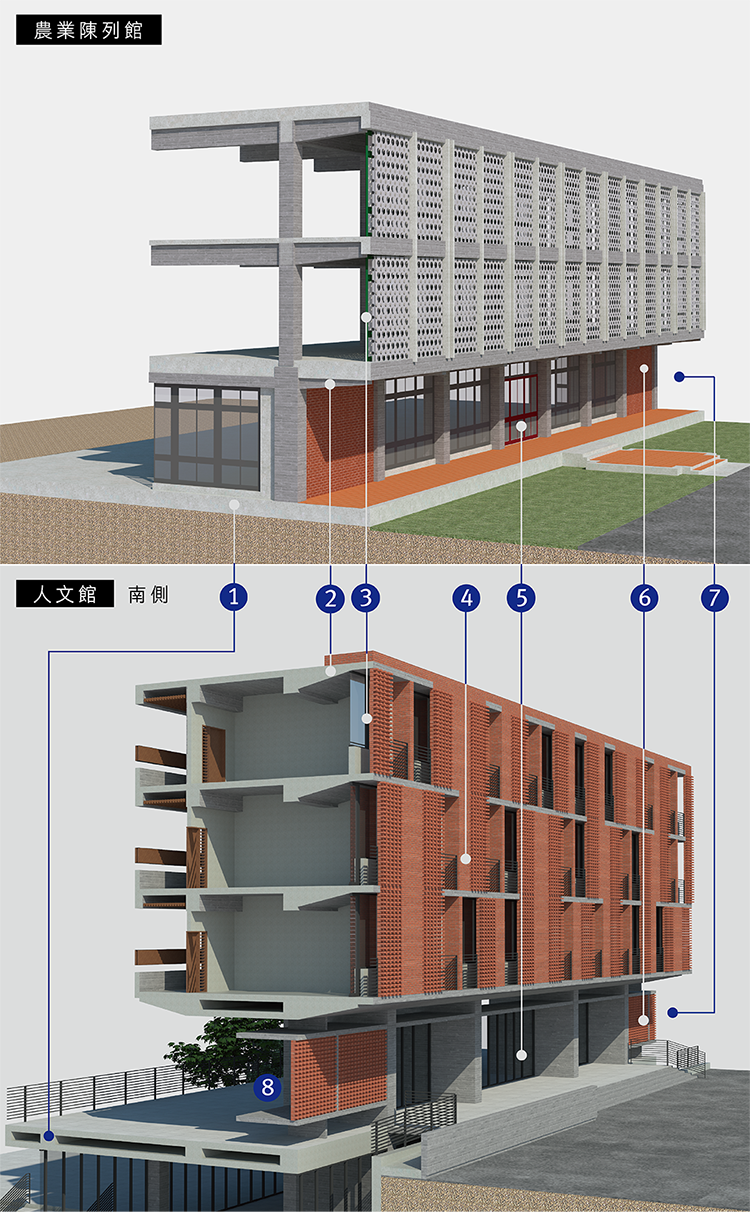

與 農 業 陳 列 館 的 介 面

人文館與歷史建築農業陳列館位於同一個基地上,人文館如何和諧地農業陳列館共存,是我們非常重視的議題。

舊 總 圖 書 館 介 面

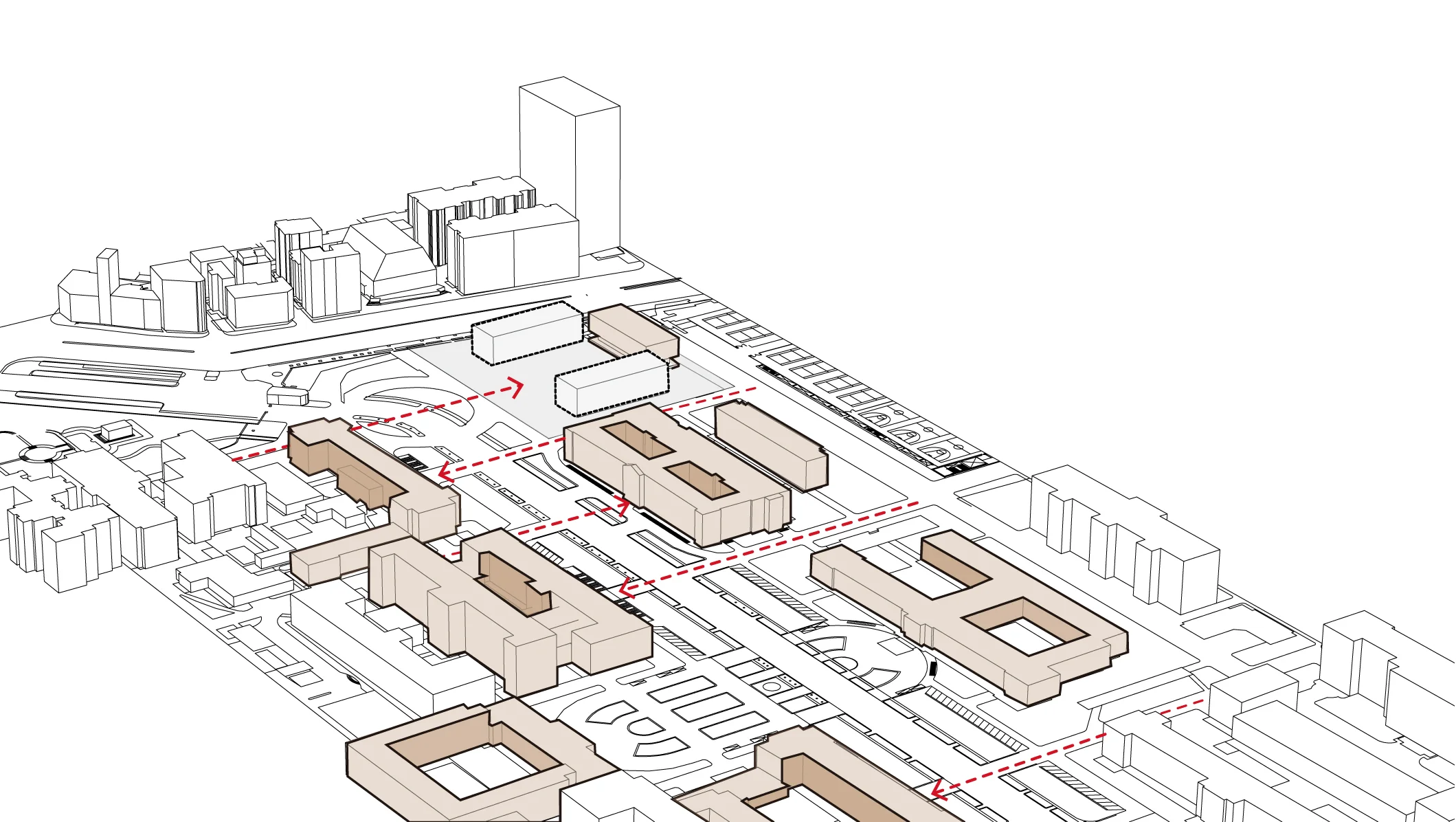

人文館東側為古蹟舊總圖書館,現為校史館及人類學博物館的所在地。我們關注人文館如何與舊總圖書館共存,並期望能夠串連其中形成一個開放的博物館群落。

校 園 與 都 市 的 介 面

人文館臨新生南路側,是學校對應都市的節點

我們創造一個友善的平台來回應都市活動,活化學校與都市活動間的交流,並期待藉此提升學校及社區關係。

1

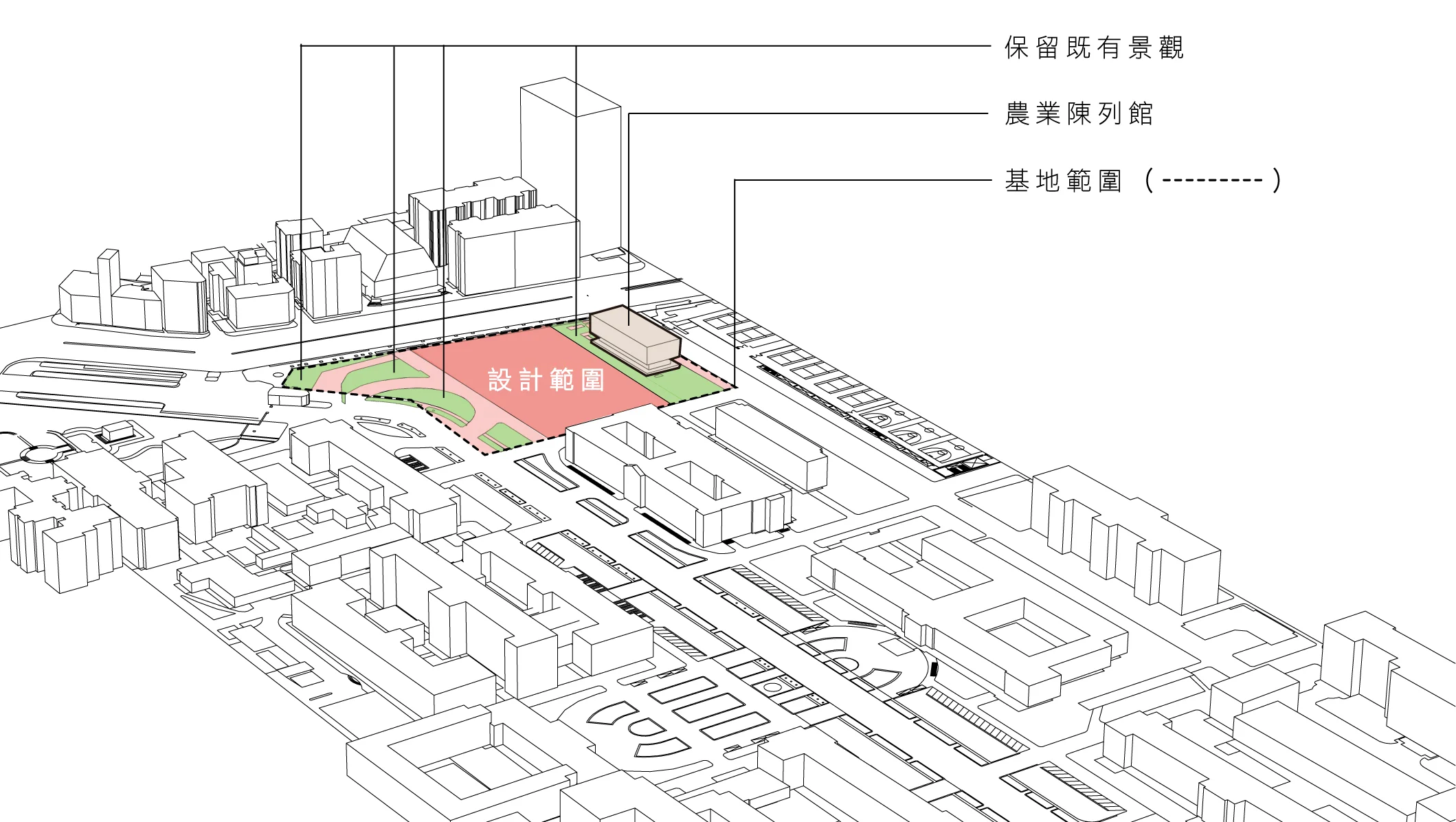

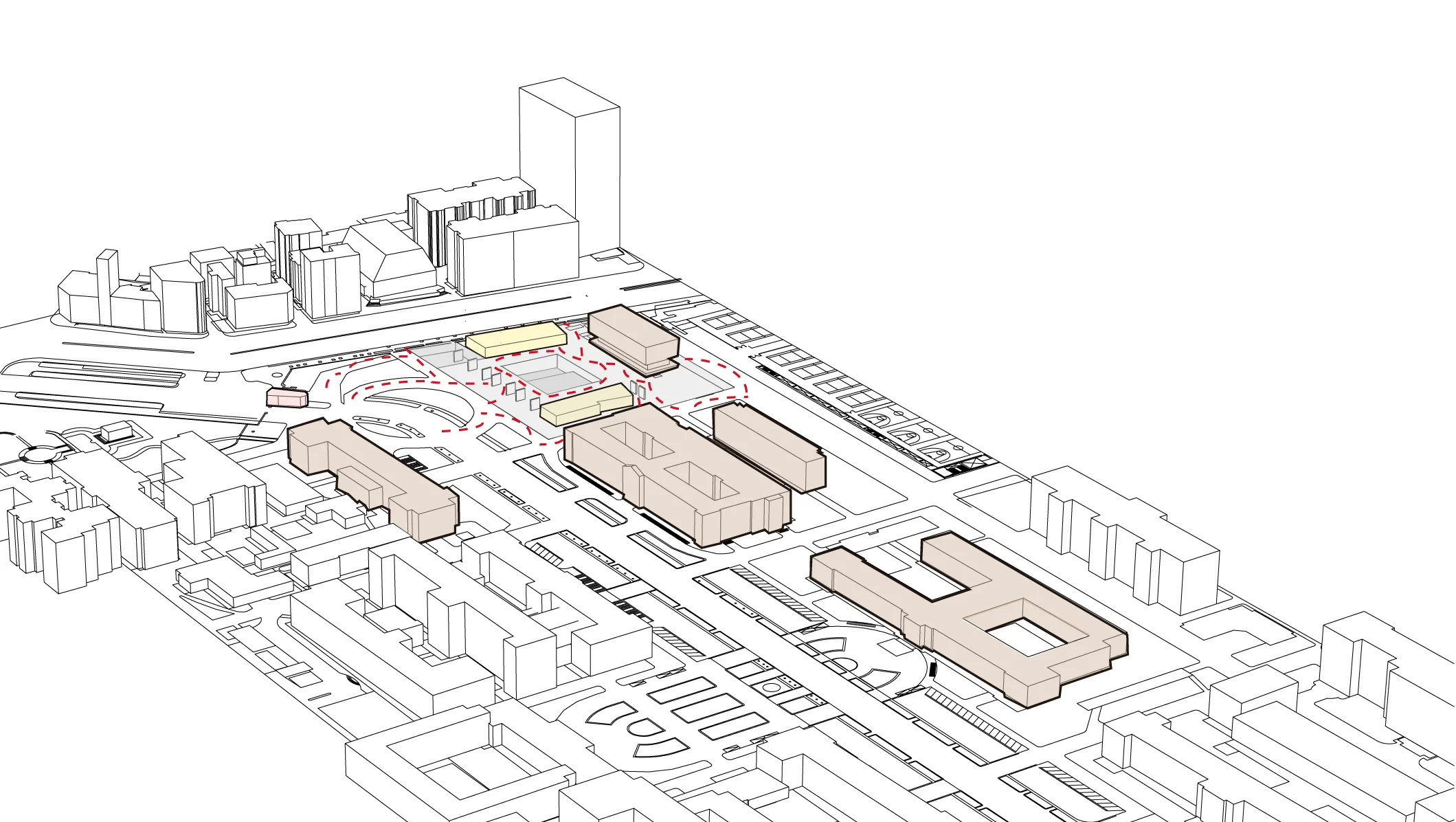

基地位於椰林大道北側,西臨新生南路,基地內北側為農業陳列館(市定歷史建築)。

為尊重農業陳列館保存完整性及保持校園原有景觀特色,本案不與農業陳列館實質共構,而採用通透空間的串連,並儘可能保留基地南側及農業陳列館東西兩側之現有植栽景觀與庭園。

2

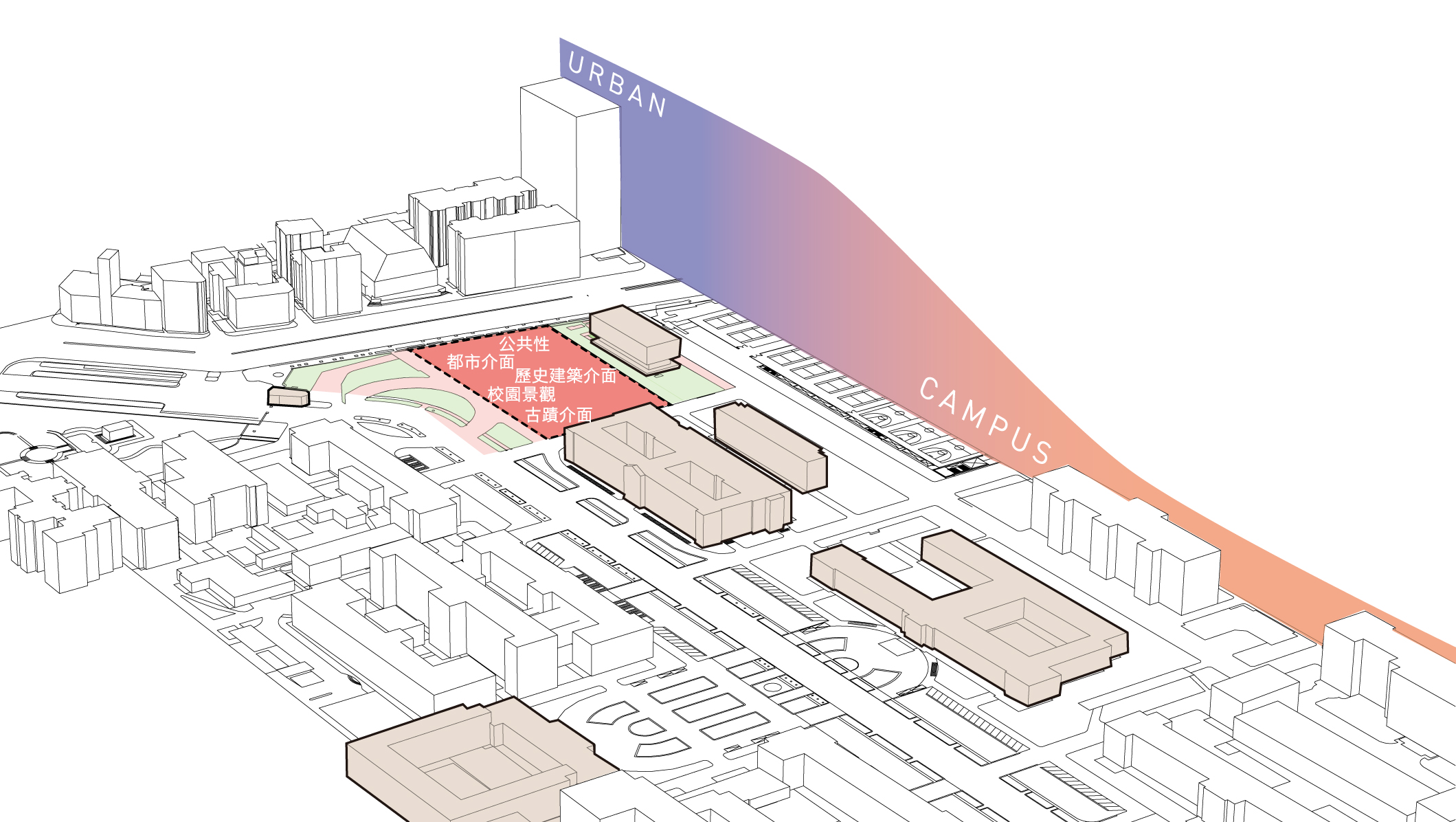

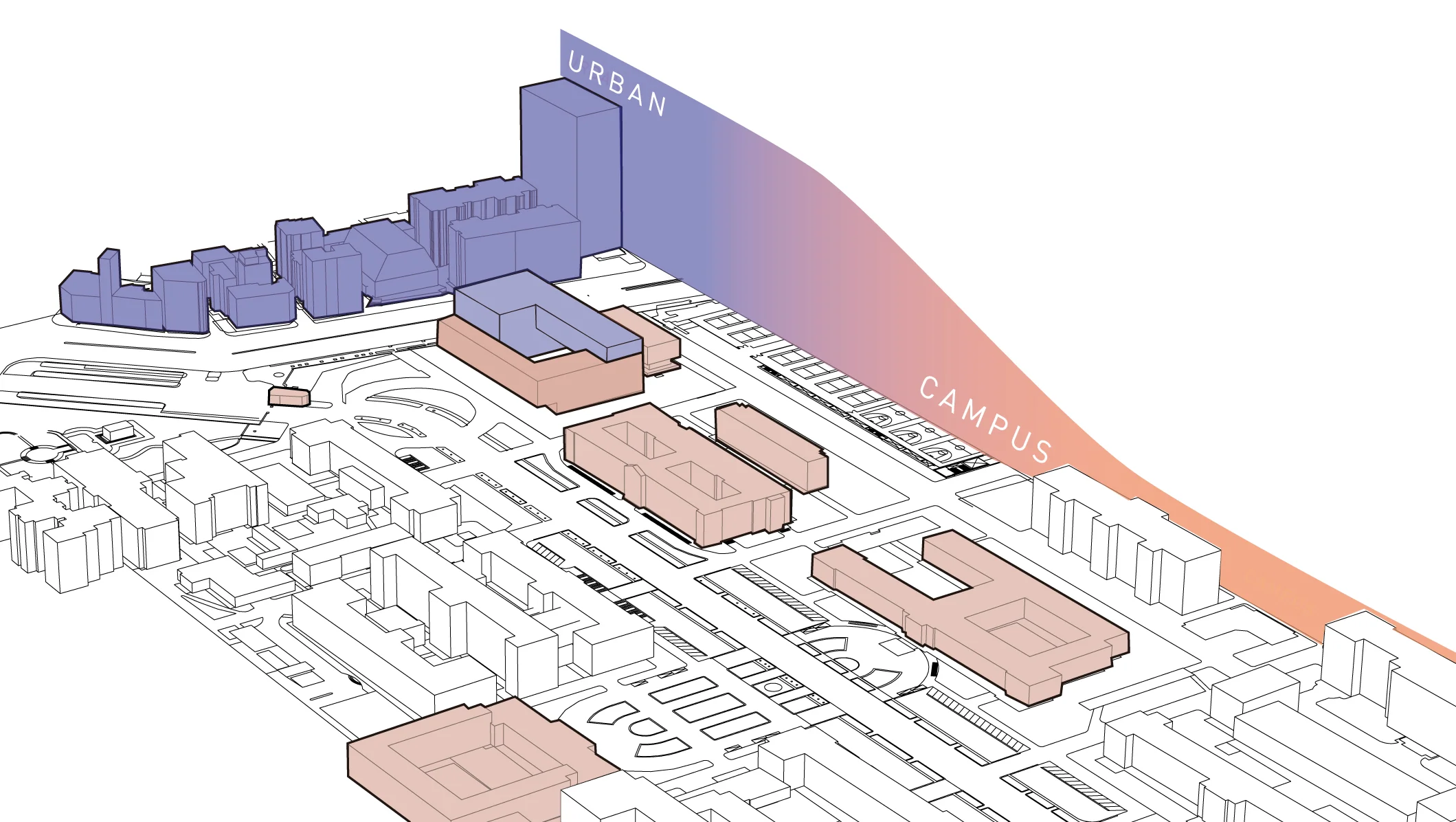

本案基地位於校園及都市的節點,東側為舊總圖書館(市定古蹟)、北側為農業陳列館(市定歷史建築)。

本案在設計上,量體配置、 高度與距離及形式材質等,整體考量都市介面公共性、古蹟及歷史建築環境、校園景觀等相互融合之議題。

3

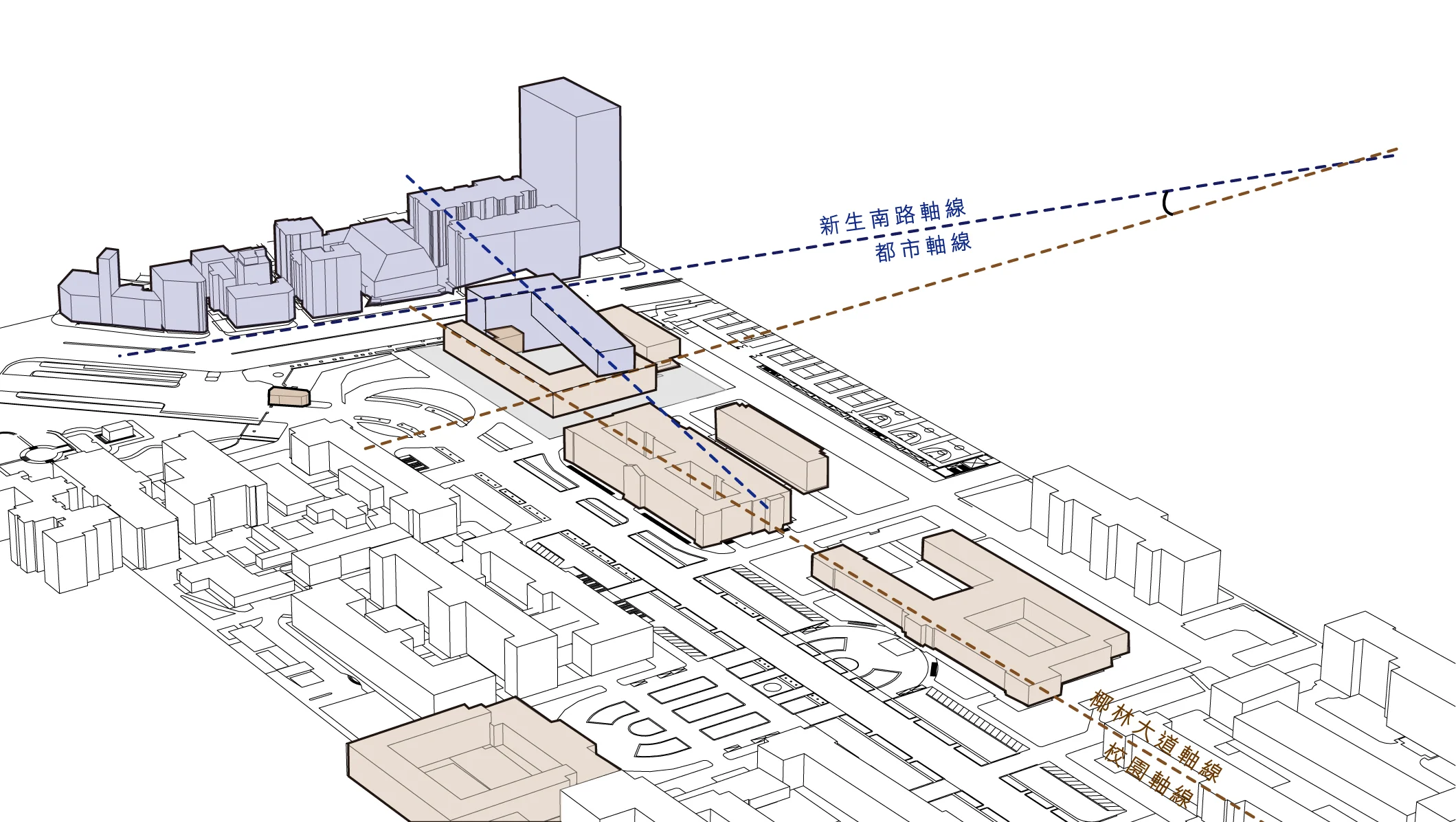

臺灣大學校園規畫原則中明訂「內低外高」之校園空間發展原則。本基地位於37 公尺新生南路側,為校園空間尺度轉換點,量體規畫因應此轉接之特性。量體配置上,東側及南側以低矮姿態面向校園紋理,將較高量體規畫於西側與椰林大道之北側,作為縫合都市之介面。

4

東側及南側量體臨校園側依循椰林大道校園空間軸線,

西側及北側量體臨都市面呼應新生南路都市軸線。

北側量體因垂直新生南路而往南偏移,拉開建築物與農業陳列館之距離。

5

建築物以迴廊圍繞量體之合院空間為臺灣大學校園之傳統空間語彙,本基地原有之哲學、人類學兩系館與農業陳列館亦為一合院空間。

本設計將依循上述原則,延續基地原有之開放空間格局。

6

本案串聯農業陳列陳館及校史館/ 人類學博物館 (舊總圖書館) 等建築,形成一完整的人文空間及博物館群落。

立面形式,審慎考慮

立面形式,審慎考慮

人文館除了以尺度、開口比例及材料、色彩等元素連結椰林大道古典的建築形式之外,更緊鄰的農業陳列館在現代主義的表現,尤其深受柯比意建築理論與風格的影響,在此我們呼應柯比意做為現代主義宣言「形隨機能」外解放古典建築的「現代建築五原則」**,成為與農業陳列館共同基因的連結。它表現在人文館較顯著的有以下幾個元素:底層挑空開放、自由立面(遮陽、帷幕、開口)、屋頂花園等,尤其柯比意建築在形隨機能對日照與建築座向的敏感表現上,遮陽系統形成連結洞洞館遮陽形式與透過柯比意建築的關連直探現代主義涵構的重要介面。

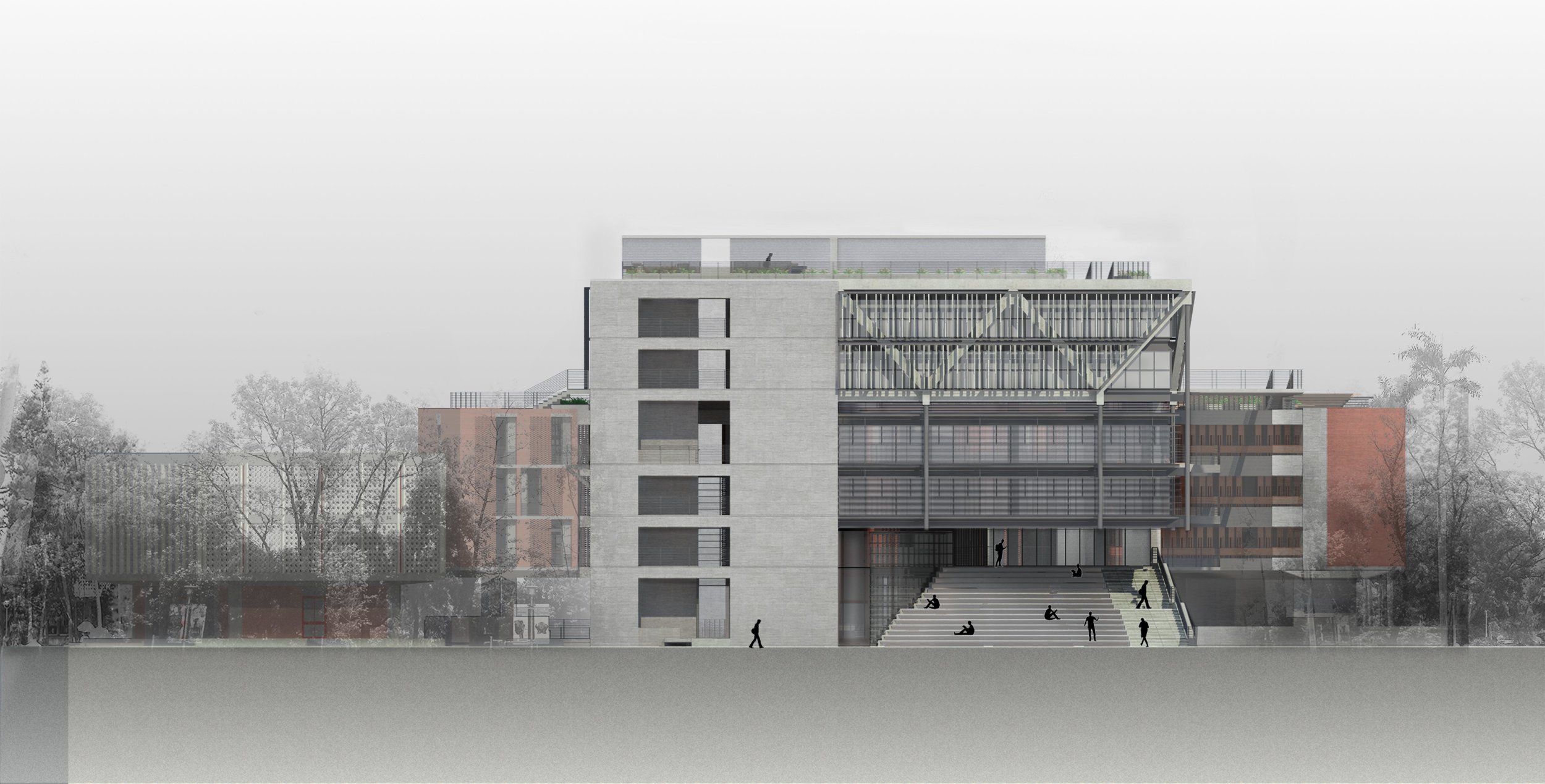

人文館南向立面圖

附註

柯比意(Le Corbsier, 1887-1965)的現代主義建築的五項原則如下 :

❶ 底層挑空: 主要層離開地面。柯比意把建築與環境區分,把綠色空間置於建築物之下,與大自然建立新關係。

❷ 自由平面: 承重柱與牆分離。將支撐的機能集中在骨架結構,使內部空間不受拘束,各層牆壁位置視空間的需求來決定即可。

❸ 自由立面: 為自由平面在垂直面上的必然結果。

❹ 水平帶窗: 以橫拉窗形成長的水平窗帶。以橫帶窗之觀念來增進外觀之 調合,而且是構造系統中一項合理的表現。

❺ 屋頂花園 : 恢復為建築物所侵占的地面。把自然的景色帶到使用環境中。 也最能顯示其設計中內部空間與外部形式的一致性。

材 料 及 立 面 單 元 設 計 原 則

人文館在材料上使用紅磚面磚、透空磚、清水混凝土、洗石子等,均為臺灣大學建築使用的傳統建材。除了呼應校區的歷史建築外,更希望能夠藉著材料傳達人文精神。

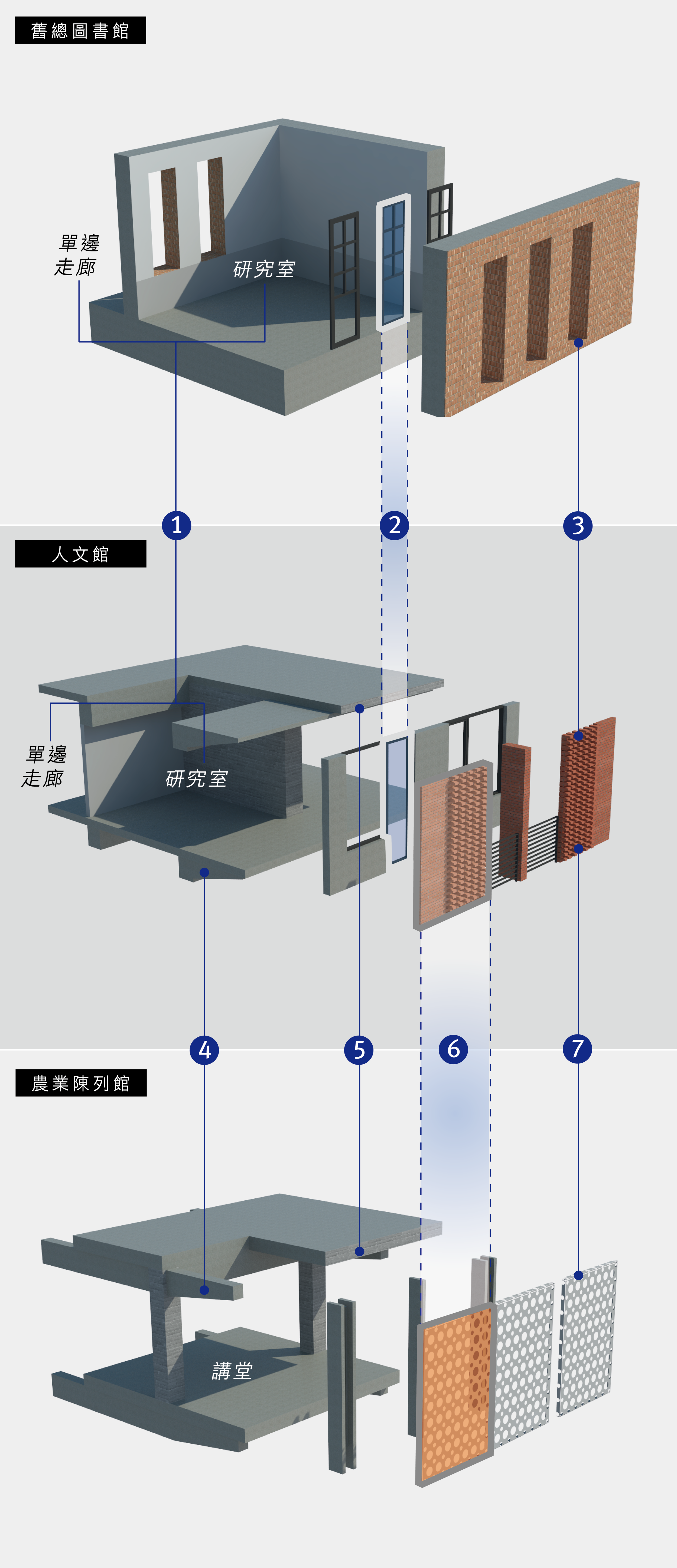

人文館的研究室在立面開窗比例上更試圖延續舊總圖書館的細長開窗比例,並且用磚面延續校史館歷史意象,增加與舊建築物的視覺協調性。

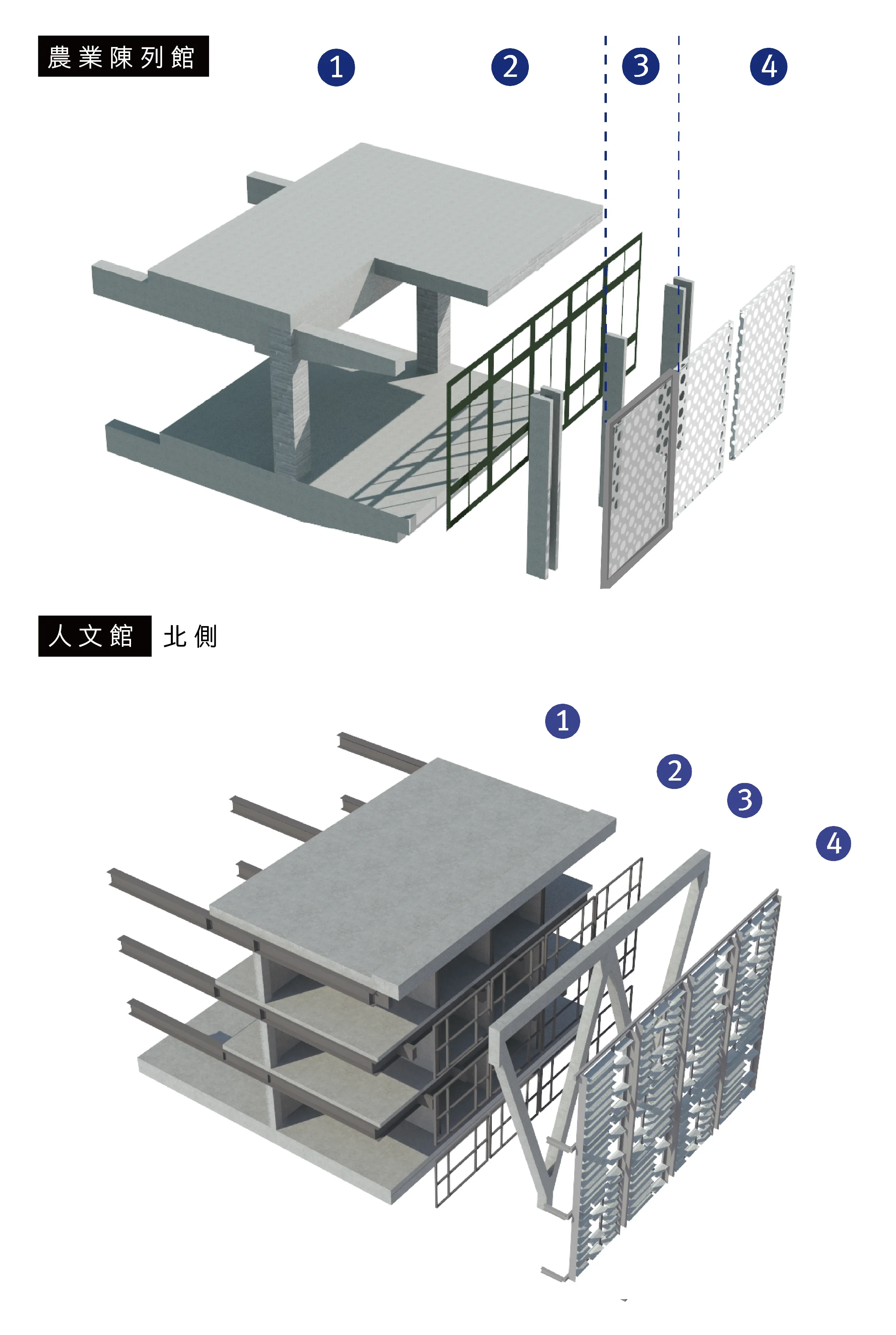

① 空間構成

人文館南側與校史館南側有著相同的空間構成。以研究室面向椰林大道,單邊走廊面向中庭。

② 長窗比例及深窗

人文館延續與舊總圖書館相仿的長窗比例,且位於磚牆之後的深窗,試圖延續舊總圖書館的深窗及量體感。

③ 以紅磚牆呼應舊總圖書館之十三溝面磚牆

人文館的南向及東向立面主要以紅磚構成,試圖延續校史館由十三溝面磚之厚重量體感。紅磚也是椰林大道上第一座建築——行政大樓的主要材料,更具歷史意義。

④ 斜板結構與斜樑結構

人文館以斜板結構往外出挑陽台,這樣的結構方式與農業陳列館的斜樑結構形式類似。

⑤ 立面的水平帶表現

人文館在外牆立面表現出水平樓板線,試圖呼應農業陳列館相同的立面表現。

⑥ 相似的外牆比例

人文館外牆的透空磚牆比例與農業陳列館的預鑄陶洞板相仿,試圖延續基地內農業陳列館之立面。

⑦ 透空磚與預鑄陶洞板

人文館以透空磚作為遮陽系統,呼應了農業陳列館的預鑄陶洞板的遮陽形式。

底 層 挑 空

人文館在設計上利用底層挑空,以延續農業陳列館現代主義之建築語彙,更重要的是保存基地原有開放空間格局。我們希望人文館能夠融合周邊古蹟及農業陳列館的立面及空間形態,並對應都市界面之環境條件,結合綠建築原則,創造兼具現代美學及傳統紋理之建築形式。

人文館面對校園之立面(南/東向)皆呼應校園傳統建材以紅磚面磚及洗石子為主。臨校園內側之量體(研究室區)皆強調水平線,以延續校史館之量體水平感;研究室標準單元之主要開口比例則模擬舊總圖之細長開口,以增加與舊建物之視覺協調性。

南側地面層局部設置透空磚牆,呼應農業陳列館一樓退縮空間,維持量體之水平感;地面層之牆面以外露結構柱填透空磚之方式圍閉,呼應洞洞館之語彙。透空之立面回應洞洞館之立面風格,並兼顧底層挑空形式與校園傳統建築底層封閉落地基座形式之意象融合,也仍維持中庭與校門口的穿透性,惟另增加了學院中庭的隱私性,同時也增加入口空間的層次感。

透空磚牆與版柱所圍塑之空間,可提供師生休憩交流的場所;設計並結合透空牆提供 50 公分高之平台,提供引發性各種活動的休憩空間。

① 抬升的基座

人文館的基座向上抬升 50 公分,與農業陳列館相同,以試圖延續農業陳列館的基座表現。

② 斜板結構與斜樑結構

人文館以斜板結構出挑外圍陽臺,延續農業陳列館以斜樑出挑外圍樓板的結構形式。

③ 雙層立面及遮陽系統

農業陳列館的外牆由玻璃窗及預鑄陶洞板遮陽系統所構成,人文館則以玻璃窗及透空磚遮陽延續農業陳列館之立面。

④ 磚牆

人文館南向及東向為磚牆立面,輔以長窗及水平樓板延續舊總圖書館十三溝面磚立面及厚重量體感。

⑤ 位於中央的入口

人文館南向主入口與農業陳列館相同,均位於正中央。人文館主入口對齊農業陳列館之中央入口,試圖延續基地原有之軸線樣貌。

⑥ 向外延伸的磚牆

人文館的透空磚牆自主入口旁延伸,除了呼應農業陳列館地面層的立面樣式外,也使得視線得以從椰林大道進入中庭。

⑦ 底層的出挑形式

人文館呼應了農業陳列館的出挑形式,轉化出挑及迴廊語彙成為地下層外中庭之遮陰。

⑧ 誘發活動的空間

透過 50 公分高之平台,提供學生誘發活動發生的平台空間。

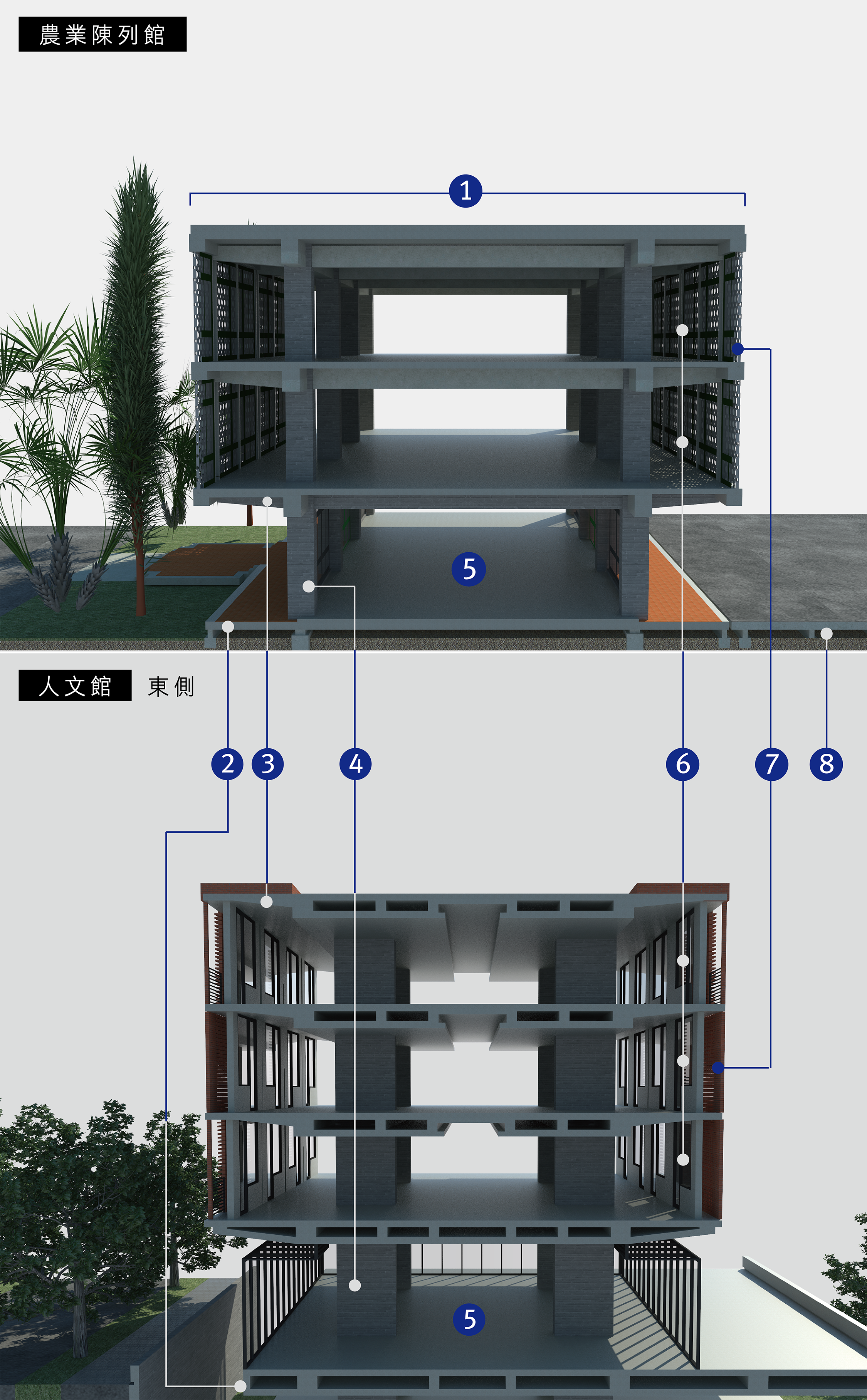

面 向 校 史 館 的 設 計

傾斜11度的設計,更加拉開了與農陳館之距離,回應壓迫農陳館之疑慮,並且形成另一圍塑空間,有如合院的院落,形成層次更加豐富的中庭空間。

① 寬度比例

人文館東向採用與農業陳列館相仿之寬度比例,試圖以此連接農業陳列館及已被拆除之哲學系館之意象。

② 抬升的基座

人文館的基座向上抬升 50 公分,與農業陳列館相同。

③ 斜版結構及斜樑結構人文館以斜板結構往外出挑陽台,這樣的結構方式與農業陳列館的斜樑結構類似。

④ 杉木板紋路表現的清水混凝土

人文館以杉木板紋路外觀的清水混凝土作為樑柱的外觀表現,與農業陳列館相同。

⑤ 作為公共使用的底層空間

人文館東側一樓為學生交誼空間室,農業陳列館一樓則為展覽室。人文館及農業陳列館底層均作為公共使用,樓上則均為研究及研討空間。

⑥ 雙層立面

人文館及農業陳列館均為雙層立面系統,內側均為窗戶。

⑦ 透空磚與預鑄陶洞板

人文館在南向以透空磚作為遮陽系統,呼應了農業陳列館的預鑄陶洞板的遮陽形式。

⑧ 順平的中庭

人文館的基座抬高 50 公分,除了呼應農業陳列館的基座形式語彙之外,也使得中庭得以順接農業陳列館。

此外,人文館在順接農業陳列館迴廊的方式採用不接觸的順接法,以展現對歷史建築的充分尊重。

面 向 農 陳 館 的 立 面

傾斜 11 度的設計,更加拉開了與農陳館之距離,回應壓迫農陳館之疑慮,並且形成另一圍塑空間,有如合院的院落,形成層次更加豐富的中庭空間。

而退縮之後的北側量體使東北側量體形成與農陳館相互呼應之建築尺度與形式,人文大樓更加擁抱了具有歷史意義的農陳館。

① 室內

人文館使用與舊人類學系/哲學系館相似的空間模矩,以及延續原有的空間架構。

② 窗戶

人文館及舊人類學系/哲學系館均採用反應模矩的開窗方式。

③ 外露或隱藏的結構系統

農業陳列館2、3樓為遮陽帷幕隱藏結構,惟遮陽帷幕單元配合結構模矩以間隔之透空狹窗反映隱藏的結構,舊人類學系館及哲學系館採用結構外露的形式表現遮陽帷幕單元配合結構模矩分割,而人文館則以透空格柵之遮陽帷幕將結構半遮蔽於其後,於不同之角度產生隱、現的不同效果,而以研究室模矩間形成之透空間隔單元韻律,亦與洞洞館之遮陽單元韻律呼應。

④ 遮陽系統

人文館以外圍遮陽呼應農業陳列館/原哲學系館/原人類學系館(及原洞洞館)的立面樣式。

面 向 都 市 的 立 面

西側公共行政棟使用清水混凝土/金屬垂直遮陽格柵為主要的立面構成,而清水混凝土亦為現代主義早期主要材料,除達到西曬遮陽、外殼節能及自然空氣流通的綠建築效果外,也呼應農業陳列館之外牆遮陽帷幕系統。