計畫緣起

計畫緣起

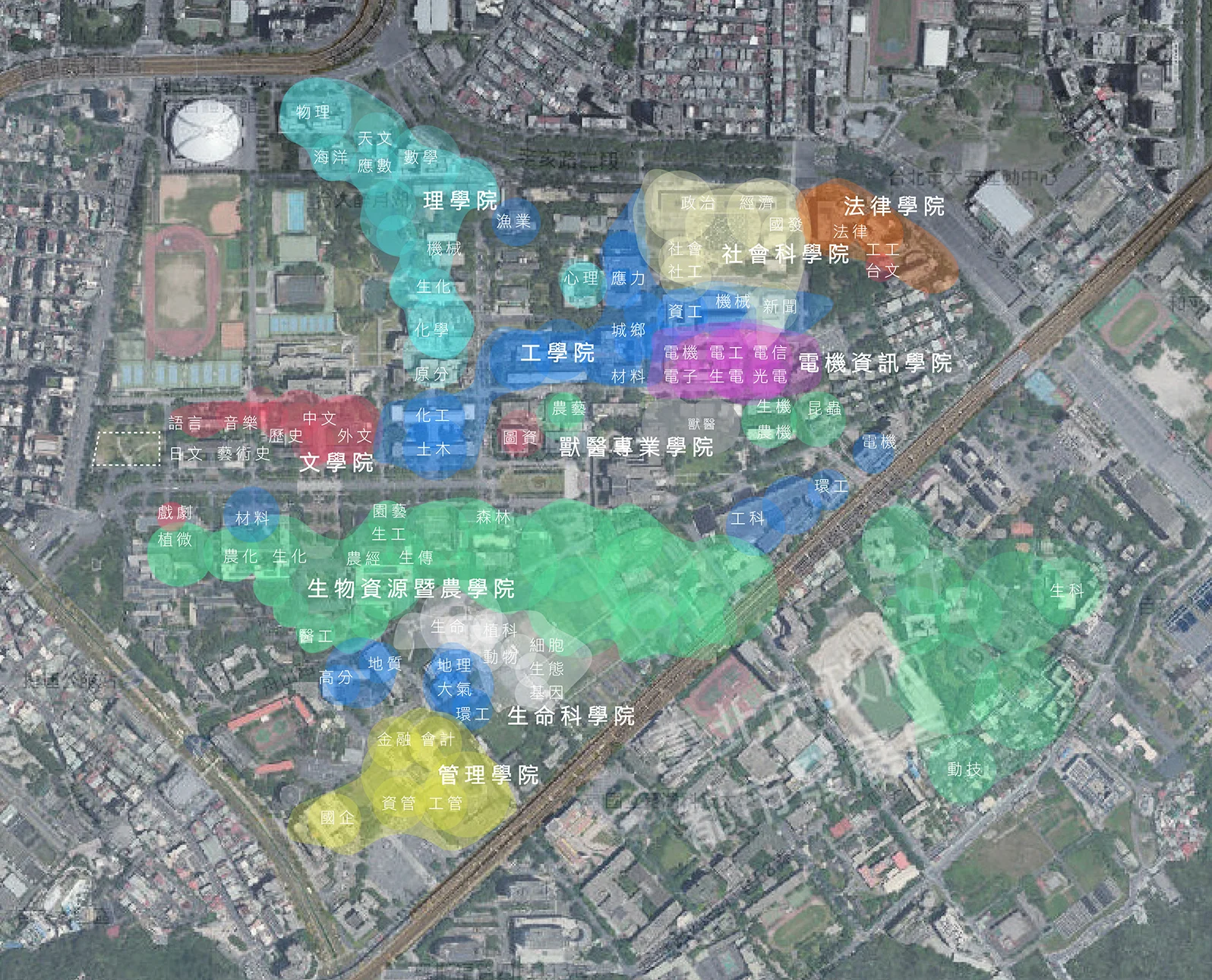

文學院擁有 8 系 12 所、3,000 餘名師生。除了本系的課程,每年更需負責近千門的全校通識與共同必修,負擔沉重。自 1970 年代以來,文學院 30 多年沒有新的建築,臺灣大學師生數比起當時增加了 2.5 倍,換算下來目前自有空間僅僅達到法定的 55%。空間不足也導致各系所暫時散居校園各處(例如外國語文學系研究室就分散在五個地方),這不僅影響教學研究,更使得教師間、學生間缺乏互動與切磋的機會,難以凝聚向心力。

基於文學院的需求,文學院院務會議於 1994 年即確認了未來空間規畫方案,將以校總區正門椰林大道北側為人文學園。校園空間規劃小組也在 1995 年校園規劃報告書中提出洞洞館區(原農業陳列館、人類學系館、哲學系館)作為文學院未來興建館舍的預定地之一。

2006 年,臺灣大學校友華碩電腦股份有限公司董事長施崇棠先生在前校長李嗣涔的邀請下以觀樹教育基金會的名義捐贈文學院興建人文館,本案始有了經費來源,籌建人文館的計畫正式開始。2007 年,在認同文化景觀保存的心意下,配合建築學術界的呼籲,將三棟洞洞館中深具臺灣建築史意義的農業陳列館申請列為歷史建物予以保存,而仿農業陳列館建築樣式之人類學系與哲學系兩館則在臺北市文化局的同意下准予拆除,原址供作人文館的興建基地。

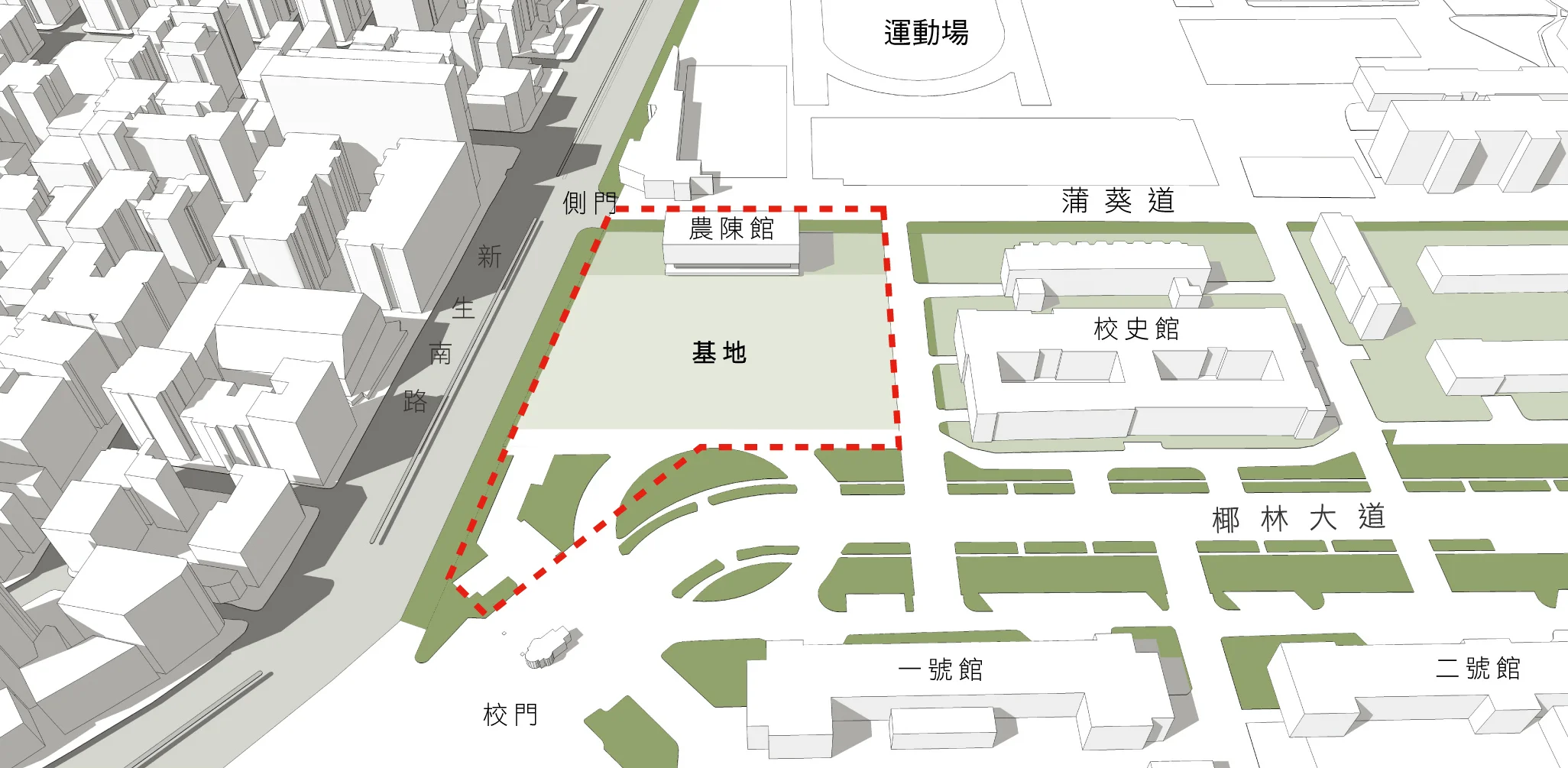

基地位置

基地位置

人文館的建築基地位於椰林大道的西側起點旁,新生南路東側,距離校門口 70 公尺以上。基地上原有的人類學系與哲學系館於 2010 年拆除,兩系暫時搬遷至水源校區。根據使用規劃,未來進駐系所包含哲學系、人類學系、外國語文學系、日本語文學系、臺灣文學研究所、語言學研究所等六個系所;空間包括教師研究室、研究生研究室、研討室、會議室、及系所辦公室、圖書館、交誼空間,以及本次修正新增加的學生活動空間及演講廳、學校出版中心書店及展示空間等。

基地原貌

人文館的基地原貌,左側為人類學系館,右側為哲學系館(兩座建築均於 2010 年拆除)。後方則為農業陳列館,三座建築構成一個類似合院的建築形式。

預期效益

預期效益

文學院日治時代創校之初即已設立,不但是歷史最悠久的學院之一,座落於椰林大道起點也代表著臺大對人文科學的重視。人文館繼承原有哲學、人類學兩系的洞洞館基地,作為校園的入口意象,除了可以和周圍的「校史館、文學院、人類學博物館」之博物館帶,透過師生生活有機的互動,形構完整的文學院聚落,四系二所共融其中更讓人文教研不可或缺的「對話」更易實現。人文館建成後,不僅能解決文學院空間和硬體設備不足的窘境。在聚集效應下,也能讓師生得以在更加良好及更加集中的教學、研究環境下,達到充分學習、教學相長,人文科學交流、整合的效果。

從地圖中瞭解

點一下連結以使用 Google 地圖觀看基地現況與周邊環境。